di Monica Massari

Prima di arrivare nel 1999 al riconoscimento da parte della Corte di Cassazione della possibilità che le donne potessero far parte pienamente di un’associazione mafiosa, le storie giudiziarie dei clan sono state dense di riferimenti a una sorta di inferiorità – anche nel crimine – delle donne: appiattite sulla figura dell’uomo, strumenti inconsapevoli delle attività dell’organizzazione mafiosa, escluse per definizione dall’appartenenza al sodalizio, vittime della volontà maschile o, caso mai, complici obbligate delle condotte dei propri uomini. E infatti per molto tempo non vi è stato un riconoscimento sotto il profilo giudiziario delle loro eventuali responsabilità. Semmai, l’accusa principale era quella di semplice favoreggiamento.

Fino ai primi anni ’80 del secolo passato le donne, dunque, erano invisibili, apparentemente assenti dalle cronache giudiziarie dei fatti di mafia. E’ solo negli anni successivi che si iniziano a far sentire le prime voci di donne di mafia sulla scena pubblica: in veste di sostenitrici della presunta innocenza dei propri uomini, in un periodo in cui l’esplosione del fenomeno dei pentiti aveva inferto un duro colpo ai clan e innescato una pesante offensiva giudiziaria. Donne che parlano ai giornali, che rilasciano interviste alle reti televisive, che si incatenano davanti ai tribunali. Donne che risultano saper fare un uso accorto delle strategie della comunicazione che si serve dei mass media, proprio per lanciare minacce, per comunicare in codice, per incitare alla violenza. Ma le donne sono anche coloro che vengono ritenute più affidabili nei momenti di emergenza, per conservare il denaro e riscuotere i pagamenti, comunicare fra il carcere – dove si trovano i propri congiunti – e il mondo esterno. Non più e soltanto a ripulire i vestiti macchiati di sangue del proprio marito, figlio o fratello, relegate in cucina a preparare il caffé, o ritratte piangenti dietro ai cortei funebri, ma dotate di competenze specifiche, coinvolte con ruoli di responsabilità negli affari del clan e in grado di offrire il loro pieno appoggio alle strategie dell’organizzazione. Una combinazione efficace fra tradizione e modernità che è risultata particolarmente funzionale agli interessi delle cosche.

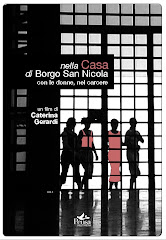

Le donne protagoniste del bel documentario di Caterina Gerardi, realizzato con la collaborazione di Sandra del Bene e Rosamaria Francavilla e accompagnato da un volume con saggi e interventi di Silvia Baraldini, Paola Bonatelli, Renate Siebert e Carla Vestroni (Pensa Multimedia edizioni, 2008), ci offre, dunque, un’occasione unica di calarci totalmente, con uno sguardo di donna, all’interno di un universo femminile che è in parte composto – almeno secondo quanto stabilito dall’accusa che le ha condotte in carcere - proprio da quelle donne. Donne, cioè, che si trovano a condividere un’esperienza di reclusione all’interno del circuito di alta sicurezza del carcere di Lecce (la casa di Borgo San Nicola citata nel titolo), perché accusate o condannate per reati gravi, cioè reati associativi. Donne molto diverse per età, cultura, provenienza, professione, situazione familiare, caratteristiche personali che si trovano a con-vivere, a trascorrere un pezzo della propria vita assieme, all’interno di un luogo, di un’istituzione totale che ordina e regola, sin negli aspetti più minuti della normale quotidianità, le loro esistenze.

E lo sguardo delle autrici, delicatamente intenso, ma a tratti drammatico e inquietante, attraverso le parole, gli argomenti che sollecita e affronta, e con le immagini, i suoni che propone, decide di fare una scelta di campo. Una scelta molto coraggiosa, quasi sovversiva - oserei dire - dal momento che sovverte totalmente, scompiglia quelle che sono solitamente le narrazioni e le analisi sul carcere: analisi, appunto, su qualcosa (un luogo fisico, ma anche simbolico), su qualcuno che lì si trova, suo malgrado, ad abitare (i detenuti e le detenute) o a lavorare (il personale penitenziario, gli educatori). Questa prospettiva basata sul ragionare su qualcosa, invece, viene ribaltata, restituendo protagonismo, dando letteralmente la parola a soggetti che solitamente sono costretti entro una dimensione di silenzio, dal momento che la loro condizione li condanna, inevitabilmente - se non con alcune eccezioni – a rimanere muti, afoni, al di fuori, cioè, delle narrative e dei discorsi che pur li riguardano direttamente. Queste donne, invece, parlano, e parlano in prima persona: esprimono le loro ansie, i loro problemi, i timori; raccontano di sé, delle proprie relazioni affettive e familiari, soprattutto dei propri figli, ma anche dei mariti e dei compagni; affrontano questioni complesse legate alla vita all’interno del carcere e alle difficoltà di sopravvivere a essa, mantenendo – come loro dicono - la propria individualità, la propria identità; ma soprattutto queste donne – in alcuni dei passaggi cruciali del documentario - affermano il proprio punto di vista, reclamano i loro diritti, urlano le proprie verità. E buona parte della loro verità riguarda i motivi per cui, alla fine, si trovano a essere protagoniste di questo documentario: l’accusa e, in alcuni casi, la condanna, per associazione mafiosa o associazione finalizzata al commercio di droghe.

Questo ovviamente costituisce un tema centrale attorno al quale le donne protagoniste de La casa di Borgo San Nicola dibattono, si esprimono, spesso con toni molto accesi e alterati. Ovviamente il fatto che queste donne siano o meno colpevoli veramente di quanto la giustizia, i giudici – come dicono loro – gli contestano non è qui oggetto di discussione. Non ritengo, infatti, che sia rilevante stabilire fino a che punto esse siano sincere quando rispondono alla domanda che per prima, proprio all’inizio del filmato, viene rivolta a una di loro e poi, man mano che il documentario avanza, un po’ a tutte: Perché sei qui? Perché siete qui? Forse, invece, ciò che colpisce maggiormente è la rappresentazione che esse forniscono della realtà, della loro realtà – una realtà schizofrenica, ma anche drammatica e totale, - e le modalità attraverso cui esse costruiscono e decostruiscono continuamente le cause e i significati della loro condizione di reclusione e di separatezza a seconda dei contesti e delle necessità.

«Sono succubi, vittime o sono attive?» chiede Caterina Gerardi alla direttrice del carcere nel corso del colloquio riportato nel film. Il processo di emancipazione femminile unitamente alla maggiore scolarizzazione e all’acquisizione di professionalità proprie hanno avuto senz’altro un peso rilevante, riflettendosi nel cambiamento del ruolo assunto dalla donna all’interno dell’universo criminale, come diverse ricerche condotte negli ultimi quindici anni (soprattutto da studiose donne) hanno chiaramente indicato. Ma è possibile parlare di un vero e proprio ruolo di comando? Sono numerosi i casi in cui le donne sembrano svolgere compiti di responsabilità all’interno dei clan. E il carcere (o, in altri casi, la latitanza dei propri uomini) costituisce, a ben vedere, uno dei fattori scatenanti del passaggio delle donne a un ruolo più diretto nella gestione e partecipazione alle attività dell’organizzazione criminale. E qui si comprende – riprendendo un passaggio del film– perché esse non vengano quasi mai arrestate assieme ai propri compagni, figli o fratelli. Esse diventano l’elemento di raccordo fra il dentro e il fuori, messaggere delle istruzioni da impartire all’esterno, collettrici dei profitti illeciti, amministratrici di alcune attività, consigliere ascoltate nei momenti di difficoltà, quasi sempre quando gli uomini sono impossibilitati a farlo. E’ alle donne che viene delegato il potere in assenza degli uomini: anche se poi bisogna vedere se si tratta – come notano alcune - di una delega temporanea o di un potere riconosciuto e legittimato.

Parliamo, dunque, di un universo sociale, culturale, famigliare profondamente maschile, sessista, orientato fortemente verso un sostanziale anti-egualitarismo e che si evidenzia particolarmente nel rapporto con le donne e il femminile in generale, come ben evidenzia Renate Siebert in uno dei saggi raccolti nel volume che accompagna il documentario.

Sarebbe stato interessante ascoltare che cosa queste donne pensano della mafia….Ma ancor di più, ritengo che sarebbe stato interessante ascoltare che cosa esse pensano dei rapporti fra i sessi, al di là della dimensione familiare e di quella degli affetti che le coinvolge più direttamente…E ancora: come si rappresentano i processi di emancipazione femminile in un contesto di modernità liquida, in divenire, qual è quello in cui ci troviamo a vivere?… E soprattutto, anche alla luce delle parole estremamente efficaci pronunciate da Silvia Baraldini nel corso del documentario, quale strategia, quale contributo queste donne possono apportare affinché la condizione di shock anestetizzante prodotta dal carcere sulla sfera più profonda della propria esistenza fisica, psichica ed emotiva possa tramutarsi anche in capacità di azione, in una strategia di mutamento, in forme di partecipazione?

«Il carcere crea mostri» afferma amaramente una delle protagoniste….e non può che essere così nel momento in cui l’assenza o l’insufficienza di tutta una serie di percorsi di sostegno o di ri-socializzazione è lampante rispetto alla finalità prioritaria della cosiddetta “sicurezza sociale”, cioè della reclusione e dell’internamento che produce poi un’inevitabile disumanizzazione, un’umiliazione profonda destinata a nutrire unicamente un senso di disfatta se non, in alcuni casi, di vendetta. “Lo stato delle prigioni riflette il livello i democrazia di un Paese”, ci ricorda ancora Silvia Baraldini, ed è da qui che a mio avviso occorre ripartire, proprio perché la negazione di alcuni diritti fondamentali – l’istruzione, la salute, il lavoro retribuito – altro non fa se non annullare totalmente la possibilità che possa avvenire un superamento della visione del carcere nei termini di una vera e propria morte civile.

Nessun commento:

Posta un commento