di Elisabetta Liguori

“Potrà in futuro esistere una società senza carcere?”

Questo interrogativo, assieme ad altri dallo stesso derivati, serpeggiava tra i sussurri della sala di Torre del Parco destinata alla giornata di studio sul tema delle “donne in carcere” il 12 giugno scorso. È passato qualche giorno, ma gli accenti di quella giornata intensa mi risuonano ancora nella testa.

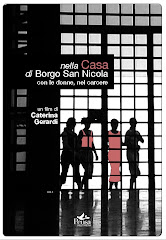

Tutto è cominciato con la pubblicazione di un film reportage e di un saggio scritto per la Pensa Multimedia e la piena realizzazione di un progetto voluto fortemente da Caterina Gerardi, Rosamaria Francavilla e Sandra Del Bene. Tre donne dai grandi occhi.

Da quello tutto il resto. Il bisogno di approfondimento. Il passa parola. L’inquietudine. Donne che incontrano altre donne prima, poi tutto il resto, come spesso accade. Perché le donne spesso segnano l’inizio di grandi trasformazioni. Da queste donne in carcere, in particolare, sono derivate Immagini, reazioni forti, legami, polemiche, dubbi, buoni e cattivi propositi.

Ma veniamo a questa giornata intensa, dunque.

Moltissime le donne in sala, sin dalla mattina. Tra le presenti all’inizio s’è insinuato il sospetto che si potesse finire per parlarsi addosso. Le donne diffidano delle altre donne. Si sa. S’agitavano, si salutavano cortesi ma sospettose, protestano per le sedie scomode, confrontavano abbigliamento e acconciature. Poi, al momento del buio e della proiezione, le immagini hanno avuto il sopravvento su ogni altra resistenza o vezzo. Dopo la visione è scattata istintiva la solidarietà, la riflessione silenziosa. I quesiti.

Tutto questo grazie ad un film che funziona, non v’è stato alcun dubbio a riguardo.

Fortunate le donne che sono riuscite a realizzarlo, incontrando tra le istituzioni coinvolte individui capaci di coglierne a pieno coraggio e potenzialità. Questo film ora c’è, esiste, resisterà nel tempo, possiamo (dobbiamo) usarlo nell’interesse collettivo, a prescindere da quello che sarà il destino futuro delle detenute che ne sono state protagoniste.

Personalmente, sin da subito mi sono resa conto che era valsa la pena far tre giri in macchina intorno all’isolato per trovare un parcheggio e poi decidermi ad acquistare un grattino che valesse l’intera giornata. La proiezione, infatti, ha subito generato tra i presenti un clima d’attesa, un bisogno del tutto rinnovato di capire meglio, di prendere tempo. Di utilizzare il tempo. Qualcuno in sala ha parlato di docu-fiction, facendo riferimento alla dose massiccia di realtà presente nelle riprese ed alla rappresentazione (non finzione in senso stretto) che le detenute della Casa Circondariale di Borgo San Nicola di Lecce sono state capaci di dare di se stesse.

Non una sezione femminile comune, sia chiaro, ma la sezione ad alta sicurezza. Quella senza privilegi. Quella più oscura. Quella che cerca di contenere soprattutto il crimine organizzato, quello più pericoloso.

A distanza di giorni vedo e rivedo lo stesso riverbero nella mia testa. È la forza delle immagini. Le suggestioni visive devono aver avuto lo stesso peso dei suoni per le tre autrici di questo reportage. Tutto è metallico. I colori ghiacciati, i rumori di chiavistello freddo, affiancati alle risate stracciate e grossolane e ai giri di luce solare rappresa in pochi metri quadrati. Ciascuno di questi elementi riesce a dare l’idea della sospensione, dello stop, dello spazio bianco da inventare. Voci che si alternano ad altre voci, voci che sparano, poi frenano, tutte diverse eppure armoniche. Luci omogeneamente espanse dai neon, dentro le quali le detenute intervistate, una per una o tutte insieme, non riescono a nascondersi. Piccoli dettagli di cella, stracci stesi sulle sbarre ad asciugare, rose di pezza in vasi di vetro, ciabatte che si muovono lungo corridoi grigi, unghie laccate di fresco, tatoo dettagliati come affreschi. Il ritmo del racconto offerto nei sessanta minuti di proiezione è alternato, le donne parlano a rotazione, s’inseguono, si sovrappongono, si contraddicono, così da garantire dinamismo e adesione emotiva. Nessun sentimentalismo, sia chiaro, solo malinconia e carattere. È per questo che il film ha funzionato a mio avviso. Ha carattere.

Subito dopo il brusio, tra i presenti e la città con noi, ha preso vita il dibattito. Preliminare l’intervento della sociologa Monica Massari, dell’Università della Calabria. La sua è stata una dettagliata analisi storico-antropologica del crimine organizzato, dagli anni 80 ad oggi, e, soprattutto, dell’evoluzione del ruolo della donna al suo interno. La visione del film aveva punto l’uditorio a questo proposito. Le detenute scelte per il video, con volti duri, mimica serrata e convincente, avevano lamentato una errata percezione del loro ruolo all’interno delle associazioni criminose da parte della magistratura, e il pubblico in sala aveva cominciato a chiedersi che donne fossero quelle: vittime o attrici consapevoli, protagoniste forti o fragili comparse? Normalizzatrici involontarie di contesti famigliari deviati o sostitute determinate ed essenziali? Che legge è quella che le condanna? Quello che la sociologa ha voluto evidenziare partendo dal dato numerico (la statistica ci parla di un più ridotto numero di crimini femminili, trend mai posto in discussione) è stata proprio la differenza di genere, sia fuori che dentro il carcere, e la graduale evoluzione delle forme del crimine stesso nel tempo. L’alta sicurezza, in particolare, è una minoranza nella minoranza, ma una minoranza in evoluzione. Non è mai facile per lo Stato gestire le minoranze, eppure oggi il legislatore ne sta prendendo contezza. Comincia a guardare al futuro. Studia la natura del crimine, le sua particolarità, quanto le sanzioni dovute. La capacità di delinquere delle donne non ha più nulla da invidiare a quella degli uomini. Sarebbe opportuno che le donne stesse lo riconoscessero, anche all’interno di un’esperienza affittiva come quella del carcere, per acquistare maggiore coscienza di sé, delle proprie capacità, per ripartire proprio da quelle, trasformando i propri errori in punti di forza, i propri vizi in qualità. Capacità relazionali, inventiva, creatività imprenditoriale, forza di carattere, verve emotiva. Condizioni da usare non contro la società civile, ma per la società civile. È questo l’unico incipit possibile per un percorso di rieducazione autentica, per il vero reinserimento sociale dei detenuti. La società deve usare la materia di cui dispone al meglio. Deve farlo nel suo interesse. Con questo tipo di consapevolezza personale e con la solidale volontà di istituzioni e della collettività tutta, forse si potrebbe davvero cominciare a parlare di futuro.

Perché il carcere dovrebbe poter costruire il futuro.

Tra i presenti alla giornata di studio, in molti hanno affermato che il carcere, così come è oggi, non è però una istituzione adatta alle donne. Perché non tiene conto delle differenze. Della maggior sofferenza femminile, del tessuto connettivo che si muove intorno ad ogni donna, del suo corpo, della sua natura, dei suoi sensi di colpa. Questa differenza non è discutibile. Dal punto di vista strettamente estetico, le celle delle donne sono diverse da quelle degli uomini. Come ha rilevato con forza anche la rappresentate dell’associazione Antigone, Paola Bonatelli, che da sempre si occupa degli spazi carcerari e della vita al loro interno, il caffè delle donne è sempre sul fornello, i pavimenti sono lisi ma sorprendentemente lindi. Odore di bucato nell’aria, punti di colore sparso, qualche risata. Dal punto di vista comportamentale le donne sono sempre indaffarate in qualcosa, cercano di impegnare fisico e anima, sanno intessere relazioni stabili, creare piccoli gruppi, pur senza sentirsi parte di una categoria in senso ampio, non sono preda di codici fissi, parlano, parlano, parlano, dicono di sé e degli altri, esprimono il disagio, non si adattano, reagiscono e di conseguenza sono indotte a far un uso più massiccio di psicofarmaci.

Esiste un surplus di sofferenza per loro? Sembrerebbe proprio di sì. Perché le donne sono bachi da seta. Lavorano fili, creano legami, costruiscono connessioni e ne sono quindi responsabili. Sempre. In contesti deviati, disgregati, marginali, come nella normalità o nella piena integrazione. È dato storico e culturale incontrovertibile: le donne si curano del mondo, pensano al futuro e in qualche maniera lo partoriscono, anche quando non mettono al mondo figli. Un’esperienza d’interruzione e sosta dolorosa come è il carcere recide dunque tutti quei fili. Punisce e cancella. Priva le donne del loro ruolo, le isola e viola, molto di più di quanto non faccia per gli uomini, scatenando sensi di colpa profondissimi nei confronti dei figli, della famiglia, della casa, dei luoghi abbandonati. E quando parliamo di donne parliamo inevitabilmente di bambini. Di queste appendici. Debito e credito fondante le loro esistenze. Cosicché l’idea di carcere si intreccia con infinite variabili forme d’amore e sofferenza.

Sarebbe dunque giusto pensare ad un carcere femminile diverso? Che sia retributivo, ma anche umano?

O forse ad un carcere diverso per tutti, più in generale?

Ecco il punto dolens dell’intera giornata di studio. Ecco la necessità di approfondimento filologico intorno ai discorsi sulla vita carceraria. A chi giova il carcere? Cosa è il carcere? Come lo si può rappresentare?

Tra le relatrici Silvia Baraldini mi è parsa la più sicura di sé. L’esperienza pregressa e prolungata, presso diversi carceri nazionali e non, ha fatto di lei una donna diversa: lucida, determinata, disinvolta, ed ha reso il suo intervento ancor più pungente, carico di pathos, in qualche modo più spettacolare degli altri, ricco di spunti esotici e internazionali. Miratissimo come un tiro di fonda dritto al bersaglio. Il cambiamento delle carceri in Italia e nel mondo, ha detto Silvia, non può che coincidere con il cambiamento degli stessi detenuti, deve essere opera loro, passare per le loro mani, la loro volontà, senza che questo significhi, ovviamente, rinunciare alla sicurezza sociale che ogni società civile pretende. Nessun paternalismo, quindi, ma riconoscimento di diritti, doveri e potenzialità diversificate. Mai fare delle detenute dei mostri o peggio delle martiri, madri demoniache o inette e addolorate, ma donne. Donne consapevoli. Donne capaci di scelte.

Aldilà delle serena maturità della Baraldini, la giornata di studio del 12 giugno è stata comunque segnata da una giusta inquietudine. Conoscere il carcere, discernere nel carcere, cambiare il senso del carcere. Bilanciare gli interessi giuridici che girano intorno all’istituzione carceraria, oggi più che mai al centro di cronaca e approfondimento. Farlo subito.

Ecco “bilanciare” è il verbo chiave quando si parla di giustizia. Il magistrato di sorveglianza di Lecce, Silvia Dominioni, con il suo intervento finale ha saputo mettere in evidenza, in via di necessaria sintesi conclusiva, proprio questo sforzo estremo e primario.

Il carcere è senza dubbio ultima ratio. È l’ultimo passo di un primo percorso articolato e il primo di uno successivo, ancor più complesso. Il legislatore è attentissimo a questo e di recente sono state compiute molte scelte politiche e giudiziarie del tutto innovative. Forse un maggior coraggio legislativo e l’attribuzione di una maggiore discrezionalità alla magistratura di sorveglianza, così da consentire alla stessa di distinguere caso da caso e decidere di conseguenza (perché la vera democrazia si cela sempre nel rispetto delle differenze) avrebbe giovato, ma gli anni in corso hanno comunque evidenziato una particolare sensibilità pubblica nei confronti delle diverse realtà carcerarie. Eppure il carcere c’è. C’è ancora. Ed è sempre conseguenza di una responsabilità penale personale. Come ogni altro atto giudiziario, è figlio di un equilibrio tra contrapposti interessi di pari dignità. Diritti, giustizia e legge. Il diritto delle vittime e quello del reo. I figli del reo e quelli delle vittime. Il bisogno sociale di sicurezza e quello del recupero di chi ha sbagliato. Il giudice è chiamato a servirsi della legge per mediare e far giustizia. Un compito difficile, che delegittimare o sminuire è un errore, le cui conseguenze potrebbero essere incalcolabili. A ciascuno quindi la sua parte. Donne e uomini. È necessario che ciascuno recuperi il senso del proprio ruolo: che la famiglia educhi, che l’insegnante insegni, che le donne crescano, che l’uomo edifichi, che il magistrato costruisca giustizia ed equilibrio, che la società accolga chi vuole essere fattivamente riaccolto.

Possiamo confermarlo: la proiezione cinematografica del 12 giugno scorso ha funzionato. Ha partorito sogni e incubi. E domande. Molte domande. Il cinema funziona così. In una società ideale in cui ogni ruolo sia inteso come fondamentale, ogni differenza rispettata, ogni bisogno riconosciuto e bilanciato, ogni competenza sviluppata, il carcere potrebbe divenire una scatola inutile. Potrebbe. Ma potrebbe anche non accadere mai. Magari al contrario, senza saperlo, ci muoviamo verso case di costrizione sempre più affollate, odiose, disumane, inevitabili; magari stiamo costruendo con le nostre stesse mani orride sbarre di metallo intorno al nostro universo libero. Magari è così. Sogni e incubi e l’impegno che ne deriva.

Sì, per quel che mi riguarda posso dirlo, il film ha davvero funzionato.