Sommario

1. Inquadramento generale

2. La specificità della detenzione femminile

3. Tipologia e problematiche delle donne detenute

4. Le detenute madri con figli in carcere

5. L’Icam di Milano

1. INQUADRAMENTO GENERALE

La problematica della detenzione delle donne in carcere va compresa e affrontata in un’ottica culturale

che riconosca la presenza di una differenza di genere e dunque di una specificità della detenzione

femminile rispetto a quella maschile.

La privazione del bene primario della libertà personale che si attua con la reclusione in carcere, si

declina, infatti, con modalità e effetti differenti per il detenuto uomo rispetto alla detenuta donna.

È questa un’acquisizione culturale piuttosto recente che ha portato l’Amministrazione Penitenziaria,

Direzione Generale Detenuti e Trattamento, ad elaborare strategie di intervento (PEA 25/2005

Detenzione al femminile) differenziate per gli istituti femminili e per le sezioni femminili all’interno

degli istituti maschili, ad esempio prevedendo l’approvazione di regolamenti specifici ex art 16 O.P.,

che tengano conto della peculiarità della detenzione delle donne.

A livello internazionale occorre segnalare gli artt. 64 e 65 delle Regole Penitenziarie Europee “… la

detenzione, comportando la privazione della libertà, è punizione in quanto tale. La condizione della

detenzione e i regimi di detenzione non devono, quindi aggravare la sofferenza inerente ad essa, salvo

come circostanza accidentale giustificata dalla necessità dell’isolamento o dalle esigenza della

disciplina” e “... ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati e

gestiti in maniera da: ..mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della famiglia e con la

comunità esterna al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie”.

Anche la relazione: “Women in Prison and the Children of Imprisoned Mothers” redatta dal Quaker

Council for European Affairs e Quaker United Nations Office del 2007, dà atto sia che “ Women and

man are different. Equal treatment of men and women does not result in equal outcomes” e che le

prigioni sono organizzate in tutto il mondo con regole funzionali alla maggioranza degli uomini

detenuti e non ai bisogni e esigenze delle donne.

Può essere inoltre citato il report della Commissione sui diritti delle donne e la differenza di genere del

Parlamento Europeo del 5.2.2008 sulla situazione delle donne detenute e le conseguenze della

detenzione sulla vita familiare e sociale e altresì il rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

del 2009 sulla salute delle donne in carcere.

Tuttavia, le analisi e dichiarazioni di intenti sopra riportate, non appaiono ancora compiutamente

assimilate nelle pratiche e nella modalità di approccio degli operatori tutti, magistrati, direttori di

carcere, educatori, volontari, polizia penitenziaria che tendono a trattare i problemi e le difficoltà delle

donne allo stesso modo in cui vengono trattati quegli degli uomini.

2

2. LA SPECIFICITA DELLA DETENZIONE FEMMINILE

Perché è opportuno comprendere che il concetto chiave è quello di “specificità” della detenzione

femminile?

Perché sia la struttura organizzativa del carcere con le sue regole comportamentali, sia la filosofia

punitiva che individua la detenzione e cioè l’incapacitazione dei corpi, come sanzione principale, sono

il portato di un’elaborazione culturale tipicamente maschile che non lascia spazio, perché non la

riconosce, alla differenza di genere.

Il carcere, così come è concepito e organizzato nella pratica, rappresenta un’istituzione totale maschile,

come ad esempio la caserma, con regole rigide e predeterminate tese a contenere aggressività e

violenza, in cui non vi è posto per il profilo emozionale che fa parte dell’esperienza comunicazionale di

ogni donna la quale, conseguenzialmente, risulta rinchiusa non solo in un perimetro fisico, ma anche

psicologico e umano, alienata dalla propria identità.

Del resto, gli uomini, in carcere, nella deprivazione dell’azione che costituisce in libertà la loro

specifica essenza caratteriale e modalità relazionale, trovano in un certo senso loro stessi in quanto si

concedono uno spazio di ascolto più intimo che, invece, generalmente non si danno nel compimento

della vita di azione.

Le donne, invece, essendo normalmente già proiettate verso l’elaborazione psichica e lo spazio intimo,

in condizioni di eliminazione dell’ elemento dell’azione caratterizzante la vita libera, diventano

prigioniere del loro mondo interiore e delle dinamiche di difficile interazione. Per le donne la

privazione dell’azione conseguente alla carcerizzazione, rappresenta una privazione doppia, nel senso

che oltre a quella comune agli uomini, perdono anche quell’ àncora, quell’elemento di realtà che per

loro è salvifico in quanto consente di non cadere in dinamiche laceranti e di regressione che rendono

poi, come è noto agli operatori, spesso così difficile la vita della sezione.

Ci si deve, però, chiedere la ragione del disinteresse per la problematica relativa alla specificità della

detenzione femminile e rispondere che la causa, ma anche l’effetto, è probabilmente dovuto alla doppia

emarginazione che la donna subisce, sia in quanto detenuta, sia in quanto detenuta donna.

Infatti, vi è stata nel tempo una persistente difficoltà culturale ad affrontare la problematica della

donna-delinquente-detenuta, in quanto, storicamente, la donna deviante, che cioè contravveniva alle

regole che la società (maschile) si era data, non è mai stata considerata, in ragione della sua inferiorità

biologica e psichica, come portatrice cosciente di ribellione, ma o una “posseduta” (ad esempio strega)

o una malata di mente (ad esempio isterica). Questo perché non si poteva ammettere, culturalmente,

che la donna potesse coscientemente desiderare, con autonomia di scelta di uscire dal perimetro delle

regole.

Infatti, già Cesare Lombroso scriveva nel suo testo del 1893 intitolato “La donna delinquente, la

prostituta e la donna normale”: “Se la criminalità femminile è molto meno diffusa di quella maschile,

dipende dal fatto che le donne sono più deboli e stupide degli uomini”.1

Inoltre, la donna delinquente, la donna colpevole, è sempre stata anche considerata macchiata dalle

stigmate di aver abiurato, commettendo il reato, alla propria natura femminile tradizionalmente dedita

alla maternità e alla cura; colpevole dunque, non soltanto di fronte alla legge scritta dagli uomini, ma

anche verso quella di natura.

La donna delinquente subiva, dunque, una doppia emarginazione sia perché colpevole, sia perché

donna degenere e, eventualmente, anche madre degenere.

Le donne in carcere dovevano dunque venire corrette nella loro personalità più che punite, tanto che

sono state affidate, dal 1863 sino alla istituzione del corpo di polizia penitenziaria nel 1990, passando

1 Cesare Lombroso “La donna delinquente, la prostituta e la donna normale” Ed. Et. al 2009

3

per le vigilatrici, alla custodia delle suore che impostavano la vita carceraria non tanto sulla punizione,

ma sulla “correzione” dell’errore commesso, sui principi della preghiera, dei lavori di pulizia degli

spazi comuni, riproducendo così un modello culturale di sottomissione.

Altra causa del generale disinteresse, viene generalmente attribuita all’inferiorità del dato numerico

delle donne presenti negli istituti di pena, attestate sia pure con qualche oscillazione sul 5% della

popolazione detenuta maschile, quando le donne rappresentano oltre il 50% della popolazione libera.2

Appare subito evidente come all’emancipazione della donna nella vita civile e a un cambiamento della

sua posizione nella società occidentale, non sia seguito un cambiamento e incremento della criminalità

femminile. Sono state date varie spiegazioni del fenomeno, tra cui quella che ritiene che ciò succeda

perché non sono cambiati i ruoli di genere, cioè i ruoli tradizionalmente affidati alle donne secondo la

cultura tradizionale, come se alla futura liberazione dalla divisione dei ruoli dovesse necessariamente

seguire una maggiore criminalità femminile.

Infatti, la domanda perché le donne delinquono meno degli uomini, è mal posta e risente di un’ottica

androcentrica; forse la domanda potrebbe essere rovesciata, perché gli uomini infrangono in tale misura

le regole che loro stessi si sono dati ? Andrebbe, dunque, meglio approfondito, in criminologia e

sociologia, lo specifico della criminalità femminile e in particolare la caratteristica per cui le donne

commettono raramente reati, anche come un segno della diversità femminile non tanto in rapporto agli

uomini, ma in rapporto alla norma e al suo valore, percepito come cogente.

Il dato numerico sopra riportato, non può, però, essere letto soltanto in un’ottica statistica riduttiva che

lo rapporta esclusivamente alla presenza totale dei maschi detenuti; infatti, la ricaduta sociale di questo

5% circa di detenzione femminile, è molto più ampia se pensiamo che la metà di esse sono madri e alle

conseguenze che può avere su una famiglia l’incarcerazione di una madre, ad esempio per i figli

rimasti fuori affidati, quando presente, alla famiglia allargata oppure affidati in istituto.3

Mentre infatti, per il detenuto uomo, la donna moglie o madre contribuisce al mantenimento

dell’integrità del nucleo familiare e al mantenimento della rete di sostegno, provvedendo anche alle

necessità della sua vita quotidiana in carcere (portando cibo, vestiti, biancheria pulita), accompagnando

i figli alle visite, nel caso opposto, quando è la donna a essere detenuta, questo non avviene con la

stessa frequenza.

Il dato statistico relativo alla presenza in carcere delle donne, è stato, dunque, sempre letto in termini

riduttivi e miopi: poiché le donne sono poche e per di più allocate nei sei carceri femminili di tutto lo

Stato o nelle 56 sezioni femminili con donne presenti4, non è possibile, o meglio non vale la pena, né di

impostare un trattamento ad hoc, né di studiare il fenomeno.

Invece, appare importante elaborare strategie di intervento, quantomeno per affrontare

consapevolmente le ricadute sociali enormi che comporta la detenzione delle donne e intervenire, per

quanto possibile, adottando buone prassi anche con l’ausilio della mediazione culturale e obiettivi di

recupero per far sì che la pena non diventi soltanto una sofferenza fine a se stessa e la causa, per la

donna, della rescissione dei legami e degli aiuti esterni con conseguente estrema difficoltà, a sua volta

poi criminogena, a ricominciare la vita libera.

2 Le donne presenti negli istituti di pena italiani al 1.1.2010 sono 2.832 su un totale di 65737 e dunque rappresentano il 4,25

della popolazione detenuta maschile secondo i dati del Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione

Penitenziaria. Tutti i dati riferiti, anche di seguito, sono stati acquisiti dall’Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema

informatico- Sezione Statistica.

3 Le donne detenute che sono madri di figli di età tra 0 e 18 anni sono 1.398 alla data del 30.6.2009.

4 Vi sono altre 14 sezioni femminili che non ospitano donne alla data del 30.6.2009

4

3.TIPOLOGIA E PROBLEMATICHE DELLE DONNE DETENUTE

Certamente, non può ignorarsi la difficoltà di prevedere programmazioni, stanti le caratteristiche

tipiche della tipologia delle donne rinchiuse in carcere, con un percorso di vita pesantemente segnato

dalla marginalità.

Infatti, la media della permanenza in carcere delle donne sta diventando sempre più bassa, in quanto

coinvolte anche loro in quel fenomeno di “porta girevole” che è diventato il carcere.

Inoltre, tra le donne le donne detenute vi sono moltissime straniere5 con il trauma della separazione dal

contesto familiare e sociale di riferimento e dunque spesso in condizione di sofferenza psichica, anche

senza fissa dimora, senza riferimenti esterni significativi, che poco conoscono la lingua italiana,

portatrici di una cultura di nomadismo o tossicodipendenti e comunque con un livello di bassa

scolarizzazione.

Peraltro bisogna tenere presente la commistione tra criminalità e vittimizzazione, che spesso hanno alle

spalle le medesime condizioni sociali e economiche, nel senso che molte donne che hanno commesso

reati, sono state a loro volte vittime di abusi o sfruttamento.

Comunque, di fatto, le donne spesso sono escluse dalle possibilità di lavorare all’esterno del carcere ex

art. 21 Op, nonostante il territorio generalmente preveda attività di formazione e di inserimento di

detenuti, anche tramite il collocamento e altresì dalle attività lavorative interne più qualificate come ad

esempio la partecipazione alla MOF , in quanto occupate nelle solite attività di pulizie e porta vitto. In

sostanza, allora esiste una sorta di scala gerarchica interna, tra detenuti e detenute per l’accesso alle

opportunità interne ed esterne più favorevoli.

Inoltre, è importante evidenziare il numero molto altro, quasi pari quello delle detenute definitive di

quelle che si trovano in custodia cautelare6, anche madri.

Ciò nonostante il divieto, previsto dall’art. 275 cpp, di custodia cautelare in carcere per donne incinte o

che abbiano figli di età inferiore ai tre anni, che fa però salve speciali esigenze di sicurezza.

Appare questo un ulteriore dato significativo anche rispetto alla popolazione maschile composta in

maggioranza di detenuti definitivi. Una spiegazione potrebbe rinvenirsi studiando la tipologia dei reati

femminili, trattandosi soprattutto reati contro il patrimonio e legati alla violazione della legge sugli

stupefacenti in cui la custodia cautelare, più che sanzionare la gravità del reato, vorrebbe svolgere una

funzione dissuasiva per evitare il rischio di perdurante recidiva, che in effetti sussiste soprattutto a

causa della condizione di marginalità che le donne soffrono, spesso deficitarie di riferimenti esterni,

abitazione ad esempio, che possano consentire la concessione degli arresti domiciliari. In questi casi,

infatti la custodia cautelare svolge essenzialmente una funzione preventiva e di difesa sociale. Tali

problematiche sociali, hanno, come è noto, impedito l’estesa applicazione delle due misure alternative

previste per le detenute-madri, la detenzione domiciliare ordinaria di cui all’art. 47 ter comma 1 lett. A)

e quella speciale di cui all’art. 47 quinquies O.P. introdotto dalla L. 8.3.’01 n. 40.

5 Le donne detenute straniere presenti in carcere al 31.1.2010 sono 1225 di cui 653 in custodia cautelare

6 Le donne in custodia cautelare presenti in carcere al 31.1.2010 sono 1.333, quelle definitive sono 1.491

5

4. LE DETENUTE MADRI CON I FIGLI IN CARCERE

Particolare attenzione va dedicata anche ad un aspetto specifico della detenzione femminile, la

problematica delle detenute-madri con figli in carcere.

Sul punto, il quadro normativo di riferimento è ampio, in quanto riguarda anche il rapporto tra norma

penale, condanna definitiva ed esecuzione della pena, il mantenimento di diritti fondamentali

riguardanti ad esempio la genitorialità e l’affettività e costituisce il portato di orientamenti culturali

diversi, così come diversi sono i periodi storici di origine delle norme.

Le norme del codice penale vigente, risalenti al 1930, sono il portato di quella cultura già sopra

ricordata per cui la personalità sia dell’uomo che della donna delinquente viene ridotta alla

commissione del reato e il genitore che ha commesso reati non è degno di trasmettere alcunché di

positivo e valido al proprio figlio, da cui pertanto va inderogabilmente allontanato.

Sono le norme, applicabili automaticamente, qualunque sia la tipologia del reato commesso, che

prevedono la sospensione della potestà genitoriale per condanne superiori a cinque anni e la decadenza

dalla stessa per le condanne all’ergastolo.

Il testo Costituzionale, successivamente emanato, sarà però espressione di un netto cambiamento della

tendenza culturale sopra citata, in quanto si è riconosciuto valore inderogabile all’affettività tra genitori

e figli e al legame familiare quale nucleo fondante della società stessa (artt. 29, 30, 31) e prescritto che

le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27).

Trent’anni dopo, con l’emissione della legge di riforma dell’ordinamento penitenziario nel 1975, si è

sancita la opportunità di svolgere un trattamento individualizzato finalizzato al reinserimento sociale,

che tenga conto anche dei rapporti tra il detenuto e l’ambiente esterno, in particolare con la famiglia,

che viene pertanto considerata una risorsa (artt. 1, 15, 28 O.p.).

In questo contesto è stato emanato l’art. 11 comma 9 O.P. che stabilisce la possibilità per le detenute,

madri di figli di età inferiore a tre anni, di tenerli con sé in Istituto.

Peraltro, l’art. 11 O.P. è l’unica norma che specificamente prende in considerazione la detenzione

femminile, quasi che le donne vengano considerate soltanto quando sono aderenti al ruolo biologico di

madre.

Tale norma, nell’ottica del legislatore del tempo, rappresentava senz’altro un principio di favore, di

riconoscimento del valore della maternità, anche per le recluse e dell’importanza del mantenimento di

uno stretto rapporto madre-bambino durante i primi anni di vita; in sostanza, secondo la legge, trattasi

dell’unico rapporto affettivo che non può essere interrotto dalla incarcerazione.

Del resto, anche la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia stabilisce che: “Il bambino i cui genitori, o

uno dei due, si trovano in stato di detenzione, deve poter mantenere con loro dei contatti appropriati”.

In realtà quest’ottica, seppur pregevole per allora, si rivelò poi, sia da un punto di vista concettuale che

da un punto di vista pratico, un’ulteriore ghettizzazione della donna-madre-detenuta.

È evidente , infatti che la norma non poteva assolvere ad alcuna funzione educativa o quanto meno di

effettiva tutela del rapporto genitoriale e dell’infanzia.

Nel carcere viene proposto, infatti, lo stesso modello culturale che esiste in libertà e cioè la opportunità,

per la crescita equilibrata del minore, dello stretto contatto tra la mamma e il figlio piccolo, ma senza

tenere conto degli effetti che su quel rapporto il contesto ambientale avrebbe provocato.

Il rapporto non è infatti solo duale, madre-figlio, ma si compone necessariamente di un terzo elemento

altrettanto importante, l’ambiente. La relazione deve così essere prospettata in questi termini: madrefiglio-

ambiente.

Eliminare quest’ultimo importante riferimento (l’ambiente) significa falsare, quantomeno in parte, la

relazione tra gli altri due.

6

Infatti, se il rapporto affettivo e simbiotico con la madre (che dovrebbe rappresentare un fattore di

crescita armoniosa del bambino), si estrinseca in un luogo chiuso seppur rumoroso, delimitato negli

spazi da chiavistelli e sbarre, con aria e luce limitate, diventa il suo contrario e cioè una oppressione

reciproca.

Ciò in quanto alla donna rammenta costantemente la propria inadeguatezza di madre con i conseguenti

sensi di colpa e al figlio perché lo colloca in un contesto connotato dall’assenza di autorevolezza della

figura genitoriale e gli consegna un futuro già scritto di probabile emarginazione.

Le conseguenze sul bambino della rottura della unità familiare genitore-figlio-ambiente, sono tali da

provocare danni permanenti, soprattutto se verificatasi in età neonatale e protratta per più anni; trattasi

di una deprivazione relazionale in una fase decisiva dello sviluppo che investe, però, non soltanto i

piccoli, ma anche le madri e il contesto sociale di riferimento su cui la ricaduta è enorme in fattori di

futura difficoltà di integrazione.

Questa detenzione dei bambini in carcere costituiva e costituisce sempre di più un grave problema, una

situazione contraria ai principi di tutela dei diritti umani.

È ammissibile che minori incolpevoli paghino per reati mai commessi e che adulti colpevoli paghino,

oltre all’incapacitazione dei corpi conseguente alla detenzione, anche la pena morale dell’impossibilità

di essere genitori? Dunque i bambini dovevano uscire dal carcere, ma non da soli, insieme alle madri.7

5. L’ICAM DI MILANO

L’esperienza dell’ICAM di Milano, struttura attenuata per detenute (sia definitive che non ) madri con

bambini, esistente dal 2007 e che sino al febbraio 2010 ha ospitato 114 madri (di età soprattutto

compresa tra i diciotto e i venticinque anni) e 120 bambini, il 50% dei quali di età inferiore a un anno,

di cui 28 inseriti in asilo-nido esterni, dimostra che con uno sforzo culturale e con la sinergia delle

volontà dei referenti che a vario titolo hanno collaborato al progetto (enti territoriali, Provincia di

Milano che ha messo a disposizione l’immobile, Regione Lombardia per l’assistenza della Asl,

Comune per l’inserimento negli asili nido e scuole materne, Ministero della Giustizia, dell’Istruzione),

dimostra che la problematica può essere affrontata.

Certo, vi è necessità di un’opzione preliminare su cui raccogliere il consenso, inerente la necessità di

spostare l’attenzione dalla centralità della finalità di prevenzione generale e speciale (il concetto, vero,

che molte donne sono recidive e dunque se uscissero dal carcere commetterebbero di nuovo reati) e

punitiva della privazione della libertà personale, che comporta sacrificare l’innocenza del bambino a

favore dell’espiazione della pena della madre. Questa concezione, infatti, ha come prima conseguenza

quella di far dimenticare la centralità dell’innocenza del bambino e appare non ispirata a proporzione

tra esigenze di sicurezza sociale e interesse del singolo in quanto lesivo di posizioni in assoluto non

sacrificabili.

È stato necessario, così, e non era scontato, spostare l’attenzione dalla madre colpevole al bambino

innocente. Ma per tenere insieme la diade madre-bambino, si doveva sostituire il luogo della

detenzione e cioè creare un luogo ad hoc, un luogo in cui le madri avrebbero scontato la

Dunque, il primo importantissimo passo (decidere che le madri uscissero insieme ai figli dal carcere), è

stato il frutto di un’elaborazione culturale complessa, perché a più voci.

Ma, ai fini di garantire l’espressione della genitorialità e la crescita sana dei bambini, non era

sufficiente cambiare il luogo della detenzione, ma occorreva, anche e soprattutto, ripensare le regole di

quel posto.

7 Alla data del 1.1.2010 sono 75 i bambini da zero a tre anni presenti in carcere presso i 19 asili nido e l’I.C.A.M.

7

In primo luogo, qual è il tipo di intervento che gli operatori devono apprestare ?

Si è compreso ed attuato ciò che è stato il frutto dell’elaborazione culturale svolta in premessa sulla

detenzione femminile e cioè che in un carcere ove vi erano detenute solo donne con figli piccoli, le

regole di vita e organizzazione del tempo, dovevano essere diverse da quelle del carcere ordinario.

Non più regole ispirate a necessità burocratiche, predeterminate, che causano assenza di

responsabilizzazione, ma più spazio all’area emozionale delle ospiti, alla possibilità di declinare i

bisogni, di condividere le scelte, di confronto quotidiano con gli operatori.

Si è creato un luogo nuovo ove è stato possibile pensare un intervento complesso per le professionalità

che vi erano implicate, sia a favore della detenuta-madre che del bambino.

L’ICAM infatti non ha rappresentato soltanto un intervento di tipo umanitario, ma anche un

esperimento in corso di carcere diverso, non ispirato alla logica piramidale, gerarchizzata, autocentrica,

espressa in regole burocraticamente rigide e immutabili che riducono e quasi eliminano l’auto

responsabilizzazione del recluso (il cd carcere della “domandina”). È noto l’effetto di

spersonalizzazione che crea la mancanza assoluta di controllo sulla propria vita che un carcere, in cui

ogni gesto quotidiano è minuziosamente regolamentato, produce sul detenuto. Si parla di

“prisonizzazione” in criminologia per indicare la perdita delle funzioni sociali cui il detenuto deve

rinunciare con effetto di “regressione” che produce l’immobilità dell’azione, legata

all’imperscrutabilità dei tempi e del contenuto delle risposte, deculturalizzazione, alienazione e altresì

acculturazione nei confronti della sub cultura carceraria.

Il complessivo sistema premi-castighi, che impronta di sé le teorie della rieducazione, comporta, invece

della responsabilizzazione, una regressione. Sono i bambini e gli animali, infatti coloro ai quali si

applica questo sistema “educativo”, benché anche nei confronti dei bambini, ormai da tempo, la

pedagogia abbia messo in discussione la regola che gli sottrae la capacità di valutarsi o comunque di

elaborare l’errore in vista del futuro.

La logica che ha ispirato l’Istituto a Custodia Attenuta è stata, invece, una logica di tipo orizzontale

dove tutti, operatori e recluse, si assumono con trasparenza la responsabilità di una vita in comune in

cui le regole e le scelte sono condivise consapevolmente, così come i dissensi e le difficoltà, in vista di

un obiettivo prioritario, consentire un rapporto madri-figli il più possibile sereno ed evitare la

regressione/deresponsabilizzazione della detenuta.

Appare, questo che si è realizzato a Milano, un passaggio importante che interessa tutta la detenzione

femminile e apre una breccia nelle regole organizzative omologate, e non rispettose della differenza di

genere, in vigore nelle sezioni e negli istituti.

Questo obiettivo si è potuto realizzare, sin dall’inizio, con la redazione del regolamento di istituto.

Infatti, la redazione del regolamento interno ha visto un’eccezionale (in quanto non prevista dalla

norma, ma nemmeno vietata) apertura della commissione ex art. 16 OP presieduta dal Magistrato di

Sorveglianza cui hanno partecipato anche le rappresentanti che sarebbero state effettivamente operative

nella struttura, di tutte le istituzioni coinvolte nel protocollo d’intesa.

È stata questa una decisione, una scelta di campo coraggiosa, riflettuta e inedita, eppure lungimirante e

opportuna in quanto ha impiegato al meglio le diverse professionalità che al progetto collaboravano.

L’articolata introduzione al regolamento da conto: “dell’esigenza, condivisa dalle istituzioni coinvolte,

di realizzare l’effettiva attenuazione dell’aspetto carcerario per i figli delle detenute che si trovano nella

condizione di cui all’art. 11 O.P., offrendo nel contempo alle madri una significativa azione di

reinserimento - attraverso adeguate attività trattamentali - e di supporto nel difficile compito della

genitorialità in ambito detentivo, delle donne in tale struttura comunitaria, ove è presente un’ottica

collaborativa e propositiva, ove comuni sono le responsabilità nell’organizzazione della stessa (ad

esempio con previsione della rotazione nella preparazione dei pasti, del lavaggio della biancheria anche

dei bambini e nelle pulizie), nei compiti di cura dei figli e la partecipazione a corsi di alfabetizzazione

8

o di anche in previsione della fase di distacco dal bambino al compimento di questi del terzo anno di

età”;

Ancora, si specifica che: “il progetto, coordinato dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione

Penitenziaria, è stato realizzato attraverso un percorso interistituzionale con gli enti locali di

riferimento per adeguare la detenzione in carcere delle detenute con prole di età inferiore agli anni tre

all’umanità della pena secondo l’art. 27 Cost., ponendo attenzione al problema, anche sociale,

dell’imprevedibilità degli effetti della permanenza in carcere dei bambini nei primissimi anni di vita e

dell’evidente necessità di una soluzione di equilibrio tra la custodia in carcere della madre e il diritto a

un’infanzia serena del figlio, in piena integrazione con il territorio e le sue risorse, in particolare con i

servizi sociosanitari e i nidi comunali e con il contributo attivo delle associazioni di volontariato”.

Conseguentemente, “richiamandosi dunque il progetto interistituzionale nel suo complesso, il presente

regolamento viene adottato seguendone le linee-guida, al fine di garantire la rispondenza delle regole

all’obiettivo perseguito, in coerenza con lo schema di una struttura organizzativa assimilabile alla

comunità”;

L’utilizzo del termine comunità non è certo casuale, ma anzi veramente significativo e anche

simbolico.

Questo modello organizzativo di detenzione attenuata ha permesso il raggiungimento di due importanti

obiettivi: la gestione quotidiana partecipata che promuove la responsabilizzazione della detenuta,

liberandola per quanto possibile dall’immobilità dell’azione, del pensiero, della parola e altresì il

confronto continuo sui diversi modelli culturali di cui le stesse sono portatrici, in un’ottica di rispetto

per le differenze di origine con consequenziale potenziamento dell’autostima e dell’assertività,

importanti per affrontare i pregiudizi e le difficoltà del “fuori”.

La tipologia delle madri detenute è, infatti la medesima, ma forse ancora più sofferente di

emarginazione, delle detenute non madri. Trattasi soprattutto di detenute straniere, molto giovani,

senza documento di riconoscimento e permesso di soggiorno, senza residenza e con una rete familiare

o assente o multiproblematica.

In questo contesto, appare importante essere consapevoli che è necessario vigilare sull’intreccio

esistente tra produzione di assistenza e produzione di norme e di disciplina. L’educazione alla socialità,

al diritto-dovere di partecipazione alla relazione interpersonale, alla solidarietà, responsabilità e

condivisione, può avvenire soltanto in un contesto di spontaneità o quantomeno di adesione volontaria

da parte delle detenute a tale progetto trattamentale.

Ad esempio, l’educazione alla genitorialità (intesa non come insieme di regole di puericoltura, ma

come capacità di prendersi cura di un soggetto più debole per cui si diventa punto di riferimento),

necessaria in quanto molto spesso le detenute sono state abbandonate in tenera età o a loro volta sono

nate in carcere, deve avvenire nella consapevolezza che “fare i genitori” non è un’acquisizione uguale

per tutti e per tutte le culture e che, dunque, è importante rispettare le usanze di provenienza, senza

volerle “correggere”.

La funzione di cura del minore, non è stata considerata come semplice accudimento materiale, ma

come assunzione di responsabilità e di svolgimento di compiti di trasmissione e formazione, di sicura

importanza nel trattamento e nel processo di risocializzazione.

Peraltro, in questo contesto, appare obiettivo positivamente raggiunto anche se certamente perfettibile,

il conseguimento per 65 delle 114 madri, della licenza media che rappresenta per le detenute che

vivranno in Italia un importante inizio di integrazione.

Occorre che le operatrici affrontino il loro compito senza preconcetti, senza riduzioni a categoria,

anche accettando che l’adesione al progetto, sia difficilmente comprensibile per alcune detenute, ad

esempio a volte per quelle nomadi, che desiderano esclusivamente il ritorno alla libertà.

9

Un rapporto corretto, non eccessivamente gerarchizzato, rappresenta un incontro senza dominio, una

relazione nella diversità. È questo un messaggio che dall’Icam, che è stato strutturato con queste regole

costantemente verificate, va anche alle donne che occupano, in una struttura maschile caratterizzata da

rapporti di potere ruoli di mediazione quotidiana dei conflitti, come ad esempio alle direttrici e alle

agenti, che propongono un modello di emancipazione legato al lavoro e che devono cercare modelli di

comportamento consapevoli della differenza di genere e che non siano dei surrogati di quelli maschili.

Appare dunque possibile rompere quella contraddizione secondo cui ci si chiede come sia possibile che

un luogo come il carcere possa insegnare qualcosa sul modo di vivere in un contesto completamente

diverso come la vita libera.

Si può comprendere, dunque, la portata dirompente di questo esperimento, tanto dirompente che non ne

esiste un altro in Europa e neppure in Italia, dove è rimasto l’unico.

In conclusione, appare opportuno farsi carico della detenzione femminile, consapevoli che le scelte,

anche in campo penitenziario, non sono indipendenti dalle politiche sociali, culturali, economiche che

uno Stato sceglie di perseguire.

Maria Laura Fadda

Magistrato di Sorveglianza di Milano

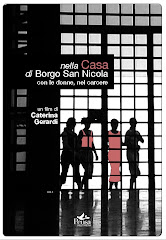

Tutti sanno cosa è il carcere. Pochi sanno come ci si vive. La vita quotidiana nel Carcere Borgo San Nicola in un reportage realizzato dalle detenute della sezione Alta Sicurezza

LECCE - Tutti sanno cosa è il carcere. Pochi sanno come ci si vive. Ed è proprio per raccontare la vita quotidiana nel Carcere Borgo San Nicola che diciassette detenute, età media 35 anni, del settore femminile della sezione Alta Sicurezza hanno realizzato un reportage, Fuga di Notizie. Un editoriale bimestrale in quattro numeri, stampati in mille copie e distribuito gratuitamente, presentato alle Officine Cantelmo a Lecce. Un progetto realizzato dall'Associazione Il Borgo onlus, grazie al finanziamento della Regione Puglia, nell'ambito del progetto Principi Attivi, che punta a promuovere le pari opportunità nelle realtà carcerarie a contrastare l'emarginazione e la discriminazione dei detenuti dentro e fuori le mura del carcere.

“Ho creduto fortemente nel Progetto Fuga di notizie – ha dichiarato Serenella Molendini, Consigliera di parità della Regione Puglia e della Provincia di Lecce – che ha l'obiettivo di approfondire le problematiche che investono la popolazione femminile detenuta e rappresenta un ponte in grado di spezzare l'isolamento che connota la condizione della donna detenuta e favorire l'integrazione dopo, dando la possibilità di acquisire competenze da spendere all'esterno”.

Ognuna di loro ha scelto un tema da trattare, una storia da raccontare. Cira ha scelto di rivolgersi alle donne, maggiormente in grado, secondo lei, di comprendere, più degli uomini, il disagio che prova una donna a perdere la cura della persona e della propria femminilità. “Sono poche – scrive Cira – le celle nelle quali si trova uno specchio. Truccarsi, o pettinarsi, diventa un atto pratico. Curare la persona e far sì che la detenzione non comporti la perdita della propria dignità e femminilità dovrebbe essere considerato un diritto”.

Un tema intimo, che si intreccia con rivelazioni sulle condizioni essenziali di vita nelle celle, sulle misere finanze con le quali far fronte per le spese quotidiane e sui ritardi della posta, unico contatto con la vita esterna. Tra tutte le esperienze, spicca il racconto di Lilium, del suo risveglio del 6 aprile scorso, quando, alle 6,40 del mattino, ha appreso dal notiziario del tragico terremoto in Abruzzo. “Sgomento, terrore e impotenza – scrive – si sono impadroniti di me. In circostanze normali, cioè in libertà, sarei partita in qualità di infermiera soccorritrice volontaria accanto ai miei colleghi, per aiutare nelle ricerche e nelle cure la popolazione colpita. Mi trovo imbarazzata a trovarmi tra le quattro mura della mia cella, inerme, davanti alla tv, ad osservare un simile disastro”.

Un editoriale forte ed intenso, da leggere tutto d'un fiato. Ventitré pagine intrise di sentimenti e riflessioni di diciassette donne, ciascuna a scontare il proprio passato, ciascuna a pensare al proprio futuro.

Francesca Maci

[19/11/2009] LeccePrima giornale online

Nuove BR, Blefari si impicca a Rebibbia

I difensori: abbiamo combattuto per far riconoscere il suo disagio, ora è troppo tardi

Nuove Br, la Blefari si impicca a Rebibbia

I legali: suicidio annunciato

Scontava un ergastolo per il delitto Biagi. Alfano: regime carcerario compatibile con sue condizioni

ROMA - La neobrigatista Diana Blefari Melazzi, accusata di concorso nell'omicidio del giuslavorista Marco Biagi, avvenuto a Bologna il 19 marzo 2002, si è impiccata nel carcere femminile di Rebibbia a Roma.

LENZUOLA ANNODATE - La neobrigatista si è impiccata sabato sera, attorno alle 22:30, utilizzando lenzuola tagliate e annodate. La donna - secondo quanto si è appreso - era in cella da sola, detenuta nel reparto isolamento del carcere Rebibbia femminile. Ad accorgersi quasi subito dell'accaduto è stato l'agente di polizia penitenziaria di sorveglianza che avrebbe sciolto con difficoltà i nodi delle lenzuola con cui la neobrigatista si è impiccata in cella e avrebbe provato a rianimarla senza però riuscirvi.

IL GUARDASIGILLI - Diana Blefari era «in una situazione carceraria compatibile con le sue condizioni psicofisiche, così come stabilito dall’autorità giudiziaria»: così il ministro della Giustizia, Angelino Alfano in una intervista al Tg5 sul suicidio della neobrigatista Diana Blefari. «Il 27 ottobre, la Cassazione aveva confermato la sua condanna all’ergastolo - ha aggiunto -. Abbiamo già avviato una puntuale e attenta inchiesta amministrativa che affiancherà quella giudiziaria, allo scopo di fare immediatamente luce sull’accaduto». Il capo del Dap, Franco Ionta ha voluto fare visita nel carcere romano di Rebibbia, dove si è impiccata la neobrigatista. Ionta, che quando era procuratore aggiunto a Roma si era occupato dell'inchiesta sulle nuove Br e che dunque aveva avuto a che fare con la Blefari, ritiene che la sua sistemazione in carcere fosse «più che dignitosa»: la cella, ben tenuta, aveva la porta blindata aperta fino alle ore 20 e la donna era frequentemente controllata dalle agenti di polizia penitenziaria. «Ho constatato che la sistemazione in carcere di Diana Blefari Melazzi era corretta e che le recenti visite psichiatriche deponevano per una sua relativa tranquillità».

DETENZIONE COMUNE - Taciturna e schiva, la neobrigatista Diana Blefari Melazzi non era più detenuta in 41 bis (il cosiddetto carcere duro) ma in regime di detenzione comune e, dopo una serie di trasferimenti dal penitenziario dell'Aquila a quello romano di Rebibbia passando attraverso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino e il carcere di Sollicciano, era tornata lo scorso 21 ottobre nel carcere femminile della Capitale. A Rebibbia, dove nel 2008 aveva aggredito una agente di polizia penitenziaria e per questo era stata rinviata a giudizio, le era stata assegnata una cella singola nel reparto «Cellulare» della sezione femminile, vicino al gabbiotto delle agenti di guardia. La direzione del carcere - riferiscono fonti fonti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - aveva disposto che il blindato della cella della neobrigatista rimanesse aperto e che la polizia penitenziaria la sorvegliasse con attenzione per poi relazionare. Al momento del suicidio della donna, una delle due agenti in servizio avrebbe avvertito un rumore provenire dalla cella della Blefari. Nonostante l'immediato intervento, per la neobrigatista non c'è stato niente da fare.

ASSISTENTE PENITENZIARIO - È sotto choc, e sta ricevendo il conforto dei colleghi, l'assistente capo di polizia penitenziaria che, dopo aver avvertito un rumore sordo provenire dalla cella di Diana Blefari Melazzi, sarebbe accorsa trovando la neobrigatista impiccata. La cinquantenne poliziotta penitenziaria proprio sabato sera era tornata in servizio a Rebibbia femminile, dopo essere stata distaccata per un periodo all'Aquila per stare accanto ai familiari colpiti dal terremoto. A riferirlo è il sindacato Osapp che torna ad accusare il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) di essere «gravemente colpevole per una insostenibile carenza di organico che a Rebibbia femminile è arrivata al 40%». Attualmente - afferma il segretario dell'Osapp, Leo Beneduci - a Rebibbia ci sono 330 detenute, di cui 88 nel reparto dove era detenuta la Blefari. Le agenti dovrebbero essere 164 ma sono 110. E questo perchè il Dap continua a distaccare personale femminile per impiegarlo in servizi amministrativi. Proprio ieri, quando due agenti sono rientrate dall'Aquila, tra cui la collega intervenuta per prestare soccorso alla Blefari, altre tre agenti sono state distaccate al Dap. Non ne possiamo più».

ERGASTOLO CONFERMATO - Lo scorso 27 ottobre, la Prima sezione penale della Cassazione aveva confermato la condanna all'ergastolo per la neobrigatista Diana Blefari Melazzi, accusata di concorso nell'omicidio del giuslavorista Marco Biagi, avvenuto a Bologna il 19 marzo 2002. Anche la Procura della Cassazione aveva chiesto la conferma del verdetto emesso lo scorso 9 gennaio dalla Corte di assise di appello di Bologna che aveva inflitto all'imputata il carcere a vita.

LA NOTIFICA POCHE ORE PRIMA - E proprio sabato pomeriggio Diana Blefari Melazzi si era vista notificare in carcere dagli uffici giudiziari di Bologna la notizia della condanna definitiva all'ergastolo. «Sono convinta - spiega oggi l'avvocato Caterina Calia - che la decisione della Cassazione per il delitto Biagi sia stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Diana non ha mai accettato questa condanna da parte dei giudici di Bologna. Riteneva di essere estranea a quella vicenda. Non io personalmente, ma un altro collega, dopo la sentenza della Cassazione del 27 ottobre, era andato a Rebibbia per comunicarle la notizia. Sabato pomeriggio, però, il provvedimento le è stato notificato in cella».

L'IPOTESI- In queste ore sta emergendo l'ipotesi che Diana Blefari Melazzi avesse cominciato a collaborare con la giustizia. Sabato aveva avuto un colloquio in carcere con alcuni investigatori che risulterebbe non essere stato il primo e poco dopo le fu notificata dall'ufficio matricola del carcere la sentenza della Cassazione che la condannava definitivamente all'ergastolo. Poi il suicidio. Diana Blefari Melazzi aveva fatto capire agli investigatori di essere disposta ad essere sentita su Massimo Papini, romano di 34 anni, attrezzista al cinema, arrestato qualche settimana fa a Castellabate alla Digos di Roma e Bologna, assieme ai colleghi di Salerno con l'accusa di partecipazione alla banda armata Brigate Rosse per il Partito Comunista Combattente. Papini, secondo gli inquirenti, era sentimentalmente legato alla Blefari Melazzi, secondo altri, tra i due c'erano soltanto una forte amicizia che durava da almeno quindici anni. La brigatista, arrestata dopo la scoperta del covo deposito di via Montecuccoli a Roma, avrebbe dovuto essere interrogata in questi giorni ma la condanna definitiva all'ergastolo firmata il 27 ottobre dalla Cassazione per il delitto Biagi aveva determinato uno slittamento dell'atto istruttorio. Alla Blefari Melazzi gli investigatori avrebbero chiesto informazioni circa una serie di contatti con Papini attraverso l'uso di schede telefoniche prepagate in maniera "dedicata", ovvero effettuando chiamate dirette a un solo interlocutore per evitare che si potesse risalire all'autore delle chiamate. Una modalità - stando all'accusa - tipica dei brigatisti. Papini, tra l'altro, era stato trovato in possesso di programmi di criptazione per computer simili a quelli usati da altri appartenenti alle Br-Pcc. Attraverso i tabulati telefonici gli inquirenti hanno anche ricostruito una serie di spostamenti dai quali è emerso il contatto con la Blefari in occasione di attività cosiddette di organizzazione.

PERIZIA PSICHIATRICA - Il gup del tribunale di Roma, Pierfrancesco De Angelis, lo scorso aprile, aveva disposto una perizia psichiatrica per verificare la capacità di stare in giudizio e quella di intendere e di volere di Diana Blefari Melazzi, dopo che la terrorista aveva aggredito nel maggio dello scorso anno un agente di polizia del carcere romano di Rebibbia. L'episodio, secondo i suoi legali, sarebbe stato uno dei tanti dovuti alle particolari condizioni psicologiche in cui versava la detenuta dopo la condanna all'ergastolo a Bologna. I difensori della brigatista gli avvocati Caterina Calia e Valerio Spigarelli, avevano chiesto la consulenza affidata al professor Antonio Pizzardi, sostenendo che Blefari non fosse in grado di presenziare al processo. Il 27 ottobre scorso, quando la Cassazione confermò la condanna all'ergastolo per Blefari, senza successo, l'avvocato Spigarelli cercò di contestare la legittimità della perizia medica eseguita nell'appello bis sostenendo che era di parte in quanto affidata ad un consulente del pm che si era già occupato del caso.

«ORA È TROPPO TARDI» - «Siamo sotto choc, abbiamo fatto tante battaglie, abbiamo cercato in tutti i modi di far riconoscere il profondo disagio di Diana Blefari Melazzi. Ora è troppo tardi». Così l'avvocato Caterina Calia, difensore, insieme all'avocato Valerio Spigarelli, di Diana Blefari Melazzi, commenta la notizia del suicidio a Rebibbia della brigatista. L'avvocato ricorda le numerose perizie psichiatriche a cui è stata sottosposta Diana Blefari Melazzi per verificare la sua capacità di stare in giudizio. Secondo la difesa della brigatista, Blefari soffriva di una grave patologia psichica e più volte le stesse difese avevano sollecitato il riconoscimento di tale situazione. Nel 2008 la brigatista in un momento di particolare tensione emotiva aggredì un agente di polizia penitenziaria. Anche in virtù di questo episodio per Blefari venne sollecitata l'ennesima perizia psichiatrica da parte della difesa. Ma il procedimento andò avanti e la brigatista per questo episodio venne rinviata a giudizio dal gup Pierfrancesco De Angelis: il processo sarebbe dovuto cominciare il 23 novembre prossimo.

«Sono profondamente scosso e non solo professionalmente, scosso umanamente come di rado mi è capitato». Così anche Valerio Spigarelli, l'altro legale di Diana Blefari Melazzi: «Non voglio fare dichiarazioni ad effetto - ha detto mentre sta andando nel carcere di Rebibbia -, chi mi conosce sa che non amo fare dichiarazioni e men che meno in queste circostanze. La storia giudiziaria di Diana Blefari Melazzi la conoscete tutti: in più occasioni abbiamo presentato istanze chiedendo la sua incapacità di stare in giudizio. E sapete tutti questa vicenda come è andata a finire».

IL GARANTE DEI DETENUTI - «Il sistema carcerario italiano ha dato, ancora una volta, l'ennesima dimostrazione di inumanità e inefficienza non riuscendo a cogliere i segnali di allarme di una situazione da tempo gravissima». Lo ha detto il Garante dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni commentando il suicidio della brigatista. Il Garante ha ricordato che due anni fa, nel novembre del 2007, aveva già denunciato pubblicamente il caso della Belfari Melazzi soggetto schizofrenico e inabile psichicamente, figlia di madre con la stessa malattia e morta suicida ristretta in regime di 41 bis. «I precedenti familiari della donna - ha spiegato - le sue condizioni psichiche in tutto il periodo di detenzione, il suo comportamento quotidiano, la sua solitudine, il suo rifiuto del cibo, delle medicine e di ogni contatto umano contribuivano a tratteggiare un quadro complessivo che doveva necessariamente far scattare un campanello d'allarme che, evidentemente, non si è attivato in tempo». «Evidentemente - ha concluso Marroni - il fatto che dopo gli allarmi sia stato declassato il regime dal 41 bis a detenuta comune non ha comunque aiutato questa donna che ha continuato a tenere un atteggiamento di totale chiusura verso tutto e verso tutti. A quanto sembra, nei giorni scorsi era stata fatta tornare da Sollicciano per sentirsi confermare la sentenza. Io credo che, fermo restando le sue responsabilità, questa donna dovesse essere curata e assistita lontano dal carcere».

CORRIERE DELLA SERA 01 novembre 2009

Persone Dentro*

*Un viaggio alla riscoperta delle emozioni che cambiano il modo di vivere e

pensare il carcere

*Bassetto Rita, Della Guardia Anna Maria

Brossura filorefe, 15x21, 83 pagine, € 10.00, Aprile 2009

*

"Persone senza più liberta, costrette in spazi inadeguati per un essere

vivente, private dei rapporti sociali ed affettivi, con l'unica prospettiva

di trascorrere un periodo di tempo, più o meno lungo, in compagnia di un

crescente senso di solutidine e di inutilità sociale.

Persone dentro, appunto.

Ma dentro dove? E' sorprendente constatare come l'unico sistema, che le

società moderne hanno in concreto sperimentato per tentare una

riabilitazione di persone difficili, sia quello di rinchiuderle dentro un

carcere, luogo che produce un totale isolamento dal contesto sociale con

frequenti ripercussioni sulla identità stessa delle persone ristrette.

Un libro sul carcere, quindi, che ha il pregio di superare alcuni luoghi

comuni piuttosto frequenti quando si affronta un tema così esposto agli

umori di un'opinione pubblica, sempre in bilico tra un rigore inflessibile e

privo di prospettive ed un predominio fine a se stesso.

Un testo che non si limita a raccontare la vita all'interno delle sbarre, ma

che mette in primo piano le persone che vivono rinchiuse e che attribuisce

loro un ruolo di protagonisti unici della narrazione delle loro storie,

attraverso una esperienza di lavoro di gruppo che le Autrici del libro hanno

condotto con alcuni detenuti della Casa cincordariale di Civitavecchia.

La storie delle persone che sono dentro, ricche di umanità e di sofferenza,

trasmettono immediatamente emozioni in grado di colpire anche il lettore più

distratto e superficiale, costretto a fare i conti con una sensibilità che

si fa fatica a riconoscere in persone deprivate della loro identità e

dignità."

**Paolo Canevelli *(Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Roma)

LETTERA

La dura protesta di noi donne chiuse nel carcere

Siamo le detenute della sezione femminile

del carcere di Lecce, Borgo San Nicola, e vorremmo

chiarire il motivo della nostra protesta.

Le persone libere possono scendere in strada, urlare

slogan, magari usare internet, noi no.. noi

non possiamo. Per noi l’accesso alle vie di comunicazione

con l’esterno è difficoltoso e spesso

il nostro pensiero, i nostri pensieri, i nostri dolori

restano qui, nei confini di queste mura alte.

Noi non vogliamo sconti, “saldi”, indulti e indulgenze.

Noi vogliamo giustizia. Giustizia, diritti

ed equità. Noi abbiamo commesso un reato, ma

non siamo il reato, non siamo un fascicolo da archiviare,

siamo persone che un tempo erano lì

proprio dove adesso siete voi e lì vogliamo tornare

dopo aver pagato il prezzo del riscatto. Le

condizioni in cui espiamo la pena, a causa della

scarsità delle risorse economiche e del sovraffollamento,

non ci garantiscono i diritti primari e

inviolabili della persona. Fare un elenco, raccontare

i singoli episodi, renderli comprensibili a

chi è estraneo alle logiche, ai meccanismi e alle

dinamiche di quello che è un mondo a parte sarebbe

un compito troppo arduo e lungo e rischieremmo

di annoiare qualcuno stando delle solite

lamentele. Per questo avanziamo le nostre richieste.

1. Un programma, un percorso effettivo e

non fittizio o meglio “favoleggiato” per chi è definitivo,

con degli obiettivi da raggiungere e gli

strumenti per farlo. Qualcosa che ci consenta

concretamente di dimostrare quanto e se costituiamo

ancora un pericolo per la società. Ci riferiamo

soprattutto ai reati che comportano un regime

di alta sicurezza. Se si esige un cambiamento

di direzione, va data la possibilità di poterlo

effettuare e comunque di poter scontare la pena

in condizioni dignitose e senza la privazione degli

affetti familiari. Altrimenti la condanna di

estende alle mamme, alle mogli, ai mariti, ai figli,

ai fratelli e alle sorelle. Non può lo stato agire

al pari delle organizzazioni criminali e punire

rendendosi esso stesso artefice di violenza psicologiche

e morali.

2. Ampliamento delle tipologie di misure alternative

alla detenzione, che siamo effettivamente

un mezzo per riparare il danno causato alla

collettività.

3. Ampliamento dell’applicazione delle misure

alternative per chi ha commesso piccoli reati

e reati legati alla tossicodipendenza. Lo viviamo

ogni giorno sulla nostra pelle: persone già provate

dalla miseria, dal degrado ambientale, sociale

e culturale in cui abitualmente versano e dalla dipendenza

della droga subiscono ancora pagando

alla stregua di chi con questa immondizia ha costruito

la montagna su cui si erge, alla stregua di

chi ha ucciso, stuprato.

4. Stipulare accordi bilaterali tra gli stati per

consentire alle detenute straniere di scontare la

pena nei loro paesi d’origine.

5. Fuori i bambini dalle carceri! Quale credibilità

e quale fiducia si possono ottenere, quale

rispetto della legalità e delle regole può ottenere

chi calpesta quanto di più bello esiste al mondo,

se si spegne il sorriso di un bambino?

Salutiamo che ci ha letto ed ascoltato sperando

che il nostro “battere” sulle inferriate non abbia

scosso solo i nervi, ma anche le coscienze.

Le detenute tutte della sezione femminile

del carcere di Borgo San Nicola

Nuovo Quotidiano di Lecce 21 settembre 2009

Iscriviti a:

Commenti sul post (Atom)

1 commento:

bel lavoro, complimenti

Posta un commento